マタイの福音書26章57~68節

要約

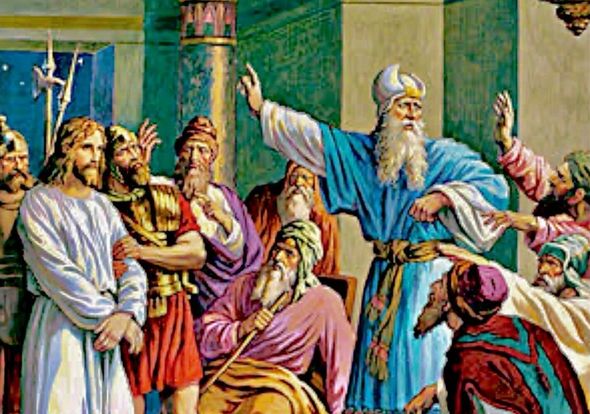

イエスは大祭司カヤパのもとに連行され、多くの律法学者や長老たちが集まって非公式の裁判を行いました。民衆の人気とイエスの教えを妬む指導者たちは、死刑を決めるために偽証者を雇いましたが、証言は矛盾して証拠がないままでした。最後に二人が、「イエスは『神の神殿を壊して三日で立て直すことができる』と言った」と偽証しました。

大祭司はこの言葉を利用し、イエスに「あなたは神の子、キリストか」と問いただします。イエスは「あなたが言ったとおりです」と認め、「人の子が神の右の座につき、天の雲とともに来るのをあなたたちは見る」と語りました。これに激怒した大祭司は自分の衣を引き裂き、イエスを神の冒涜者と断じました。

その後、指導者たちはイエスを侮辱し、唾をかけ殴り、嘲りの言葉を浴びせかけました。イエスは一切弁明せず沈黙を保ち、この非正義な裁判での苦難と神の救いの計画を果たしました

筆耕

ヨハネの福音書の記事を読むと、カヤパのところに行く前に「アンナス」という人物が出てきます。アンナスはカヤパの舅にあたる人物ですが、この人も「大祭司」と呼ばれています。かつて大祭司だったわけですね。

ヨハネの記事を見ると、そのアンナスのところに行って尋問されている場面があることが分かります。マタイはそれを省略して、すぐにカヤパのところに連れて行かれた、というような感じで書いています。

それで、このカヤパのところに連れて行ったということで、この「カヤパ」という名前は、マタイの26章の3節4節にも出てきます。26章の最初の方に「その頃、祭司長たちや民の長老たちは、カヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスをだまして捕らえ、殺そうと相談した」という記事がありました。

まさにその場所、カヤパの邸宅で、長老たち、律法学者たち、祭司長たちが集まって、イエスをだまして捕らえて殺そうと計画をしていた。その場所に、またみんなが集まっている、ということですね。そして、その計画がいよいよ実行に移されようとしていたわけです。

こうしてカヤパのところに、すでに律法学者や長老たちが集まっていた、ということになります。ここで「サンヘドリン」というユダヤの議会が開かれ、これが裁判の場となります。

これは非常に異常な裁判であったと言っていいでしょう。まず、何が異常かというと、これは「真夜中」の出来事だったということです。真夜中に裁判が行われるというのは普通では考えられません。通常は朝になるのを待って裁判するのが常ですが、もう深夜に集まって裁判を開いている。そこにまず異常さを感じます。

さらに次に異常なのは、もう結論が最初から決まっていたという点です。59節を見ると「さて、祭司長たちと最高法院全体は、イエスを死刑にするために、イエスに不利な偽証を得ようとした」と書かれています。この裁判の目的は、最初から「イエスを死刑にすること」だったわけです。裁判をしてその結果、死刑かどうかが決まるのが本来ですが、この場合は最初から「死刑ありき」の裁判だった。完全に不当な裁判だということが分かります。

そのために、なんと「偽りの証言」で証拠をでっち上げようとしています。イエスに不利な偽証を得ようとした、と書かれていますが、通常であれば、証拠は裁判が始まる前に揃えておくものです。ところがこの裁判では、裁判が始まってから偽りの証言、偽証を得ようとしている。これは通常ではあり得ないことで、いかに不当な裁判だったかが分かります。

また、異常だなと感じるのは、ここに集まっていたのが「祭司長」「長老たち」「律法学者」という、ユダヤ社会における宗教的なリーダーたちだったということです。この人たちは、社会の中でも「神に最も近い存在」「神をよく知っている人たち」として、尊敬されていたはずです。そのような人たちが、このような不当な裁判を行っているということに、やはり異常さを感じます。

この辺りに、人間の心の「醜さ」のようなものを感じるのではないでしょうか。私たち自身も、注意が必要だと思います。ひとたび心が「誰かに対する怒り」「妬み」「恨み」に囚われると、それを放置すればするほど、どんどん性質が歪められていきます。

祭司長たちや律法学者たちも、ずっと前からイエス様に対して非常にネガティブな思いを抱いていました。恨みや怒り、不信感を持ち続け、それがさまざまな判断に影響を及ぼし、そしてやがて自らもそこから抜け出せなくなっていったのだと思います。

一方、イエス様は、丁寧に丁寧に律法学者たちに対応していました。彼らは何度も何度もイエス様のもとに来て挑戦しましたが、そのたびにイエス様は丁寧に答え、何とか説得しようと努力していました。たとえ話を用いたり、ぶどう園の管理人の話などをしながら、彼らが気づくように働きかけていたのです。

しかし、彼らはそれを拒み、かえって怒りと憎しみを募らせていきました。その結果が、この不当な裁判につながっているのだと思います。

ですから、私たちも本当に気をつけなければいけないんじゃないかなと思います。人間の心っていうものが、いかにですね、そういう気持ちにとらわれると、どんどんどんどん性格が歪んでいくしね。本当に悔い改めるチャンスは、今まで何度もあったはずなんですけれども、それを拒むということが、どんなに恐ろしい結果になっていくかっていうことを、私たちはこういう記事を通して、よくわきまえておく必要があるんじゃないかなと思います。

それで、あの裁判の展開、どうなっていったか。そういうお膳立てのもとで、裁判がいよいよ始まるわけですけれども、裁判はどんな展開を見せていたでしょうか。

60節ですね。「多くの偽証人が出てきたが、証拠は得られなかった。しかし最後に二人の者が進み出て、こう言った。『この人は、「私は神の神殿を壊して、それを三日で建て直すことができる」と言いました』」という、まあそういう展開になっていたと。

まず、多くの偽証人が出てきたと。偽証する人——偽りの証言をする人が、たくさん出てきたそうですね。「イエス様があんなことを言った」「こんなことをした」と言って、いろんなことを言っていたらしいんですけれども、証拠は得られなかったんですね。

これと同じ記事が出てくるのが、マルコの方です。マルコを見ると、「多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証言が一致しなかったのである」と書いていますね。ですから、いろんな証言が出てきましたけれども、やっぱり辻褄(つじつま)が合っていない。矛盾しているということで、全然証拠にならない、そういう展開を見せたということになります。

そして、二人の者が進み出て、一つの証言をしました。

それは、「この人は、『私は神の神殿を壊して、それを三日で建て直すことができる』と言いました」というものでした。これは、不利な証言になりました。

これはですね、『ヨハネの福音書』の2章19節の記事が元になっていると考えられます。

ヨハネの福音書2章19節で、こんなことをイエス様が言われたというエピソードがあります。

「イエスは彼らに答えられた。『この神殿を壊してみなさい。私は三日でそれをよみがえらせる』。そこでユダヤ人たちは言った。『この神殿は建てるのに46年かかったのに、あなたはそれを三日でよみがえらせるのか』。しかし、イエスはご自分の体という“神殿”について語られたのであった」。

つまり、46年かかって建てられた神殿を壊してみなさい。三日で蘇らせるという証言を、確かにイエスはされました。この時のことを、証言した二人は覚えていたのだと思われます。

しかし、それは肉体、すなわちイエス様の復活を予告された言葉であって、意味が全く違います。彼らはそれを誤解し、誤解に基づいた証言をしていたということになります。

そして、大祭司が立ち上がり、イエスに向かって言いました。「何も答えないのか? この人たちが、お前に不利な証言をしているのは、どういうことか?」と迫ってきました。

しかし、イエス様は黙っておられたと、63節に書いてあります。

この「三日でよみがえらせる」というイエス様の証言についても、『マルコの福音書』では「この点でも証言は一致しなかった」という解説がありますので、結果的にはこの証言も、不利で有力な証拠にはなり得たかもしれませんけれども、証言が一致しなかったということで、証拠にはならなかった。よって、イエス様はひたすら沈黙を守られた、ということになります。

そして、この後に非常に核心的な質問がされました。

そこで、大祭司はイエスに言いました。「私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子、キリストなのか? 答えよ」と。

すごいですね。これは「神によって命じる」ということで、神の命令であるかのように迫ってきているわけです。「お前は神の子、キリストなのか? メシアなのか? 救い主なのか?」と問いかけてきたわけです。

それに対して、イエス様はついに口を開かれました。

「あなたが言ったとおりです。しかし私は、あなた方に言います。あなた方は今から後に、『人の子が力ある方の右の座につき、天の雲とともに来る』のを見ることになります」と証言されました。

「あなたが言ったとおりです」——つまり、「そのとおりです。私はキリストです」。要するに、「私はメシアです」とおっしゃったということになります。

そして、それだけでなく、そこで終わっていれば、それほど問題にならなかったかもしれませんが、その後に、「人の子が力ある方の右の座につき、天の雲とともに来る」——これを語られました。

これは、少し前に『ダニエル書』からも説教しましたが、ダニエルの預言なのです。

『ダニエル書』の7章13節に、ダニエルが見た幻として、このような言葉があります。

「私がまた夜の幻を見ていると、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた」。

このように、“人の子のような方が天の雲とともに来る“という幻をダニエルは見ており、これがメシアの到来の預言であるわけです。

メシアがやってきて裁かれる、そしてこの世界を支配するようになる――そういう預言、ダニエルの幻の預言なんですけど、これはユダヤ人たちみんなよく知っている預言なんですね。それをイエス様はここで言われた、ということは、自分はまさにメシアであり、やがて天の雲とともにやってくる。そして、この世界を裁いて治めるようになるんだ、ということを証言したことになるわけですね。

一応、あの証人を立てて、証人は一人ではダメだと、二人か三人の証言がなければ死刑にすることができないって旧約聖書に書いてあるんですね。ですから、その律法にちゃんと忠実に、一応モーセのみ言葉もちゃんと意識しながら、御言葉通りにしようというそういう姿勢は見えるんだけれども、でも彼らの内側にあるものはもう完全にそういう妬みとか憎しみとか怒りとか、そういうものに支配されていて、そして全然改めようともしないし、真理を求めようともしないし、自分がもう真理になっているっていうね、そういう姿を見た時に、私たちも本当に気をつけなければいけない。

私たちも聖書を意識しながら信仰的な振る舞いをしていながら、でも実はよく考えると、人を裁いていたり、憎んでいたり、本当に嫌っていたり、それをこう覆い隠している、ということがありうる。っていうかね、そういうことは本当に注意しなければいけないな、という風に思います。

最近、礼拝で第一ヨハネを学んでいますけれども、最近学んだところでね、こんな言葉もあったかなと思います。

「神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいる者たち」、ってそういう言葉が出てきましたね。神と交わりがあると言いながら、実際には闇の中を歩んでいる人たちがいると。あるいは、この間の説教では「神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人」というそういう表現も出てきましたね。神を知っていると口では言っているけれども、命令は全然守っていない。そういう信仰のあり方、形態があるんだよ、ということですね。

そういうことをヨハネの手紙を通しても最近私たちは教えられています。

この律法学者たち、祭司たちはまさに神と交わりを持っていると主張していたし、神を知っているという自覚も持っていたと思うのですが、実際的には闇の中を歩んでいるし、神の命令は全然守られていない。

で、そういう人たちは偽り者であると言っていますよね。偽り者で、その人のうちに真理はないってね。

そういう状況に、私たちもいつでもなりうるということを自覚しながら、本当に闇の中を歩んでしまうことがないように、私たちがそういう思いにとらわれた時には、すぐに主の前に悔い改めることができるように、本当に砕かれて歩むということがとても大事なことじゃないかなと思います。

そのように示されたならば、本当に主の前に、へりくだって悔い改めるものでありたいなというふうに思います。

でも一方に、やっぱりイエス様の信仰の姿というのが表されていると思います。

イエス様の姿は、まあ人間の目から見れば本当にかわいそうで、惨めで、敗北者のような姿に見えるかもしれません。イエス様は失敗したんだっていう人もいるかもしれません。

けれどもこれは、聖書をずっと読むと、やはりイザヤ書53章に出てくる苦難のしもべの預言の成就だったということが言えると思います。

イザヤ53章の全体がそうなんだけれども、7節を読むと、

「彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふりば(裁き場)に引かれていく羊のように、毛を刈るものの前で黙っている。黙っている雌羊のように彼は口を開かない」

ということで、彼といわれているのはやがて来る苦難のしもべ、メシアのことを表しているわけです。

このメシアは苦しんで、ほふりば(裁き場)に引かれていく羊のように連れて行かれるのだよ。でも彼は全然口を開かないんだと。そういうメシアなんだよ、ということがイザヤが預言していたその言葉のとおりになっている。

まさにこの場面は、イエス様が何も口を開かず黙っている、ということです。これは預言者イザヤが預言したメシアの姿をそのまま表していることがわかります。

でもイエス様が唯一口を開いた瞬間がありました。それは「あなたはメシアか」と問われた時、迷いなくはっきりと、「私はメシアである」と告白することです。

その姿も、イエス様は聖書に表されているその部分においては、もう決して口を閉ざすことはなかった。明らかに自分は救い主であるということを明らかにされたということですね。その姿が聖書に示されていると思います。

やはりイエス様は主の祈りで勝利を得て、本当に主のみ心の道を淡々と進んでいったんだと思います。

打たれたり、唾を吐かれたり、平手で打たれたり殴られたり、本当に痛かったと思いますが、それらは全部神様のご計画の一部でした。

そして、それは私たちを救うためです。私たち一人ひとりを救うために、全部その苦しみを忍ばれ、侮辱に耐えられた。

もしイエス様がそこで反逆したら、もうその救いは実現しなかったわけです。ですからそのためにイエス様はひたすら忍ばれて、その救いの道をただ一人歩いていかれたのです。

そのことを私たちは聖書全体を通して確認できるのではないかと思います。

私たちも時々、いろんな人々の対応に苦しむことがあります。時には人に馬鹿にされたり、侮辱されたり、嫌な言葉をぶつけられたり、無視されたり、誤解されたりと、いろんなことがあるわけです。

そういう時、だいたい私たちはカチンと来て、感情的になって言い返したくなるんです。私たちみんなね。

でも、そういう時こそイエス様を思い出して、イエス様が共にいてくださることを覚え、イエス様が私のために忍ばれたことを思いながら、一緒に信頼することが求められているのではないかと思います。

イエス様は「迫害するもののために祈りなさい。自分を迫害する者のために祈りなさい。敵のために祈りなさい」と教えてくださいました。その教えを思い出しながら、すべて神様が裁きをしてくださいます。必ず最善に導いてくださいます。

そういうふうに、そこで耐え忍ぶことを通して、私たちは信仰が養われていくのだと思います。

イエス様が共にいてくださるという恵みは、こういうところにあるのだと気づかされていくでしょう。

そこで感情的になって反発ばかりしていては、いつまでたっても成長しません。すぐに肉の思いにとらわれて感情的になり、結果的には全然神様を信頼できていない自分を示すことになるのではないでしょうか。

私たちはいろんな経験をします。辛いこともたくさんありますが、その時こそ主が伴ってくださる恵みを覚えて、一緒に信頼して歩んでいくものになりたいと思います。

それではお祈りをして終わりたいと思います。

イエス様が不当な裁判を受けられて、本当に散々侮辱され、辱めを受けて大変な忍耐をされたことを学びました。すべてそれは私たちのためであったことを感謝いたします。

私たちをただ救うために、私たちの身代わりとなって、このような苦難に耐えてくださったことに感謝します。

私たちも日常の経験の中で、いろんな人の反応に苦しめられ、悩まされますけれども、その中にあってイエス様が伴ってくださる恵みを味わい、あなたに信頼して歩んでいくことができるように、どうぞ私たちの貧しい信仰を養ってくださいますようお願いいたします。

御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。