罪の問題に対するユダとペテロの対比

要約

ユダとペテロの対比を通して、罪の問題を自分で抱え込まず、イエス様の愛に委ねて悔い改めることの大切さが示されています。

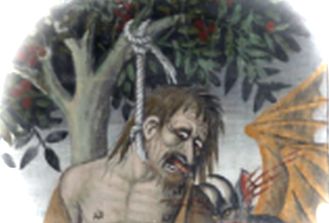

ユダは、自分の罪の重さに押し潰され、「自分で始末しろ」という冷たい言葉を受けて、助けを求めることもできず、命を絶ってしまいました。彼は最後まで神に頼ることをせず、自分の力で問題を解決しようとし続けました。

一方ペテロも大きな失敗をしましたが、イエス様のまなざしの中で涙を流し、悔い改め、十字架と復活を経験して赦され、新たに立ち上がって用いられる者となりました。

同じように罪を犯しても、神の愛にすがるか、自分で抱え込むかによって、その後の人生は大きく分かれます。私たちもまた、罪を抱えたとき、それをイエス様に委ね、悔い改め、神の愛と赦しの中で歩む者でありたい――それが、ペテロとユダの対比から学ぶべき大切な教訓です.

筆耕

今日の箇所は「さて、夜が明けると」という言葉から始まります。つまり、夜が明けたのだということがわかります。

イエス様は最後の晩餐を過ごされた後、ゲッセマネの園に移動され、そこで祈りの時を持たれました。そしてその場で捉えられ、捕縛されてしまいます。そして大祭司の家に連れて行かれ、そこには最初たち、長老たち、議員たちが集まっており、ユダヤ議会が開かれて、それが最初の裁判の席となりました。裁判を経て、夜が明けたという流れになります。ですから、おそらくイエス様は一睡もされなかったと思われます。そういう夜を過ごされたわけです。

さて、夜が明けた後、最初たちと長老たちは何をしたのでしょうか?

一節にはこう書かれています:「さて、夜が明けると、祭司長たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議した。そして、イエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した」。ここで裁判が続いているわけですが、「死刑にするために協議した」ということが明記されています。

ユダヤ議会の間では、すでに死刑は定まっていたはずです。マタイ26章65〜66節では、こう記されています。「すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。この男は神を冒涜した。なぜこれ以上証人が必要か。なんと、あなたがたは今、神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう思うか。すると彼らは『彼は死刑に値する』と答えた」。このように、ユダヤ議会の中では、イエスは神への冒涜罪によって死刑に値すると結論づけられていたのです。

しかし、当時ユダヤ人たちには死刑を執行する権限がありませんでした。なぜなら、その時代はローマ帝国の支配下にあり、ユダヤもローマの植民地であったからです。死刑の権限を持っていたのは、ローマの総督、つまりこの地方を治めていたポンテオ・ピラトでした。

ですから、彼らが協議したのは「どうしたらピラトに死刑を言い渡してもらえるか」という相談だったと考えられます。すでに死刑の決定は下されているので、それをいかにローマの法の下で実現させるか、ということに焦点があったのです。そしてその結果として、彼らはイエスをピラトのもとへ連れて行ったわけです。

この後、11節以降でいよいよ第2ステージ、つまりポンテオ・ピラトの前での裁判が始まることになります。これは9月になってから続けて学ぶ予定です。

さて、今日の箇所にはその間に挿入されている記事があります。それが「その頃、イエスを売ったユダは…」という3節以降の記述です。

「その頃、イエスを売ったユダは、イエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨三十枚を祭司長たちと長老たちに返して言った。『私は無実の人の血を売って罪を犯しました』。しかし、彼らは言った。『我々の知ったことか。自分で始末することだ』」という場面です。

ユダと祭司長たちとのやり取りが描かれています。この「その頃」というのは、まさにイエス様が死刑の裁判のためにピラトのもとに引き渡された頃のことだと考えられます。

ユダは後悔します。そのきっかけは、イエスが死刑に定められたことを知ったことでした。おそらくユダは、イエス様が本当に死刑になるとは思っていなかったのかもしれません。イエス様を銀貨三十枚で売ったのは、ただ排斥したかったのかもしれませんが、その結果が死刑であるとは想像していなかったのでしょう。

その重大な結果を知って、ユダは大変なことをしてしまったと後悔します。そして、得ていた銀貨三十枚を祭司長たちに返しに行き、「私は無実の人の血を売って罪を犯しました」と告白します。

このユダの一言に、当時の彼の心境がよく表れています。イエス様が無実であることを、ユダはよくわかっていました。イエス様には罪がなく、何の悪もない。そのことを知りながら売ってしまった。ユダはその自覚にようやく至ったのです。

なぜもっと早く気づかなかったのか。なぜあの時、思いとどまらなかったのか。それが後悔というものです。罪の恐ろしさ、人間の弱さをまざまざと示しているのが、このユダの姿です。

最近、ヨハネの手紙を礼拝で学んでいますが、第一ヨハネ2章11節にこうあります:「自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかが分かりません。闇が目を見えなくしたからです」。

一度、憎しみや恨みなどの強い感情にとらわれると、人間は目が見えなくなってしまう。正常な判断ができなくなり、暴走してしまう。誰かが止めない限り、どんどん暴走してしまうのです。ユダの姿は決して他人事ではなく、まさに私たち人間の姿そのものなのです。

また、もう一つの側面として「欲」に目がくらんだということもあるでしょう。マタイ26章14〜15節には、ユダと祭司長たちの取引の場面が描かれています。「その時、十二人の一人であるイスカリオテのユダが祭司長たちのところへ行って言った。『私に何をくれますか。彼をあなた方に引き渡しましょう』。すると、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った」。

ここでユダが最初に口にしたのは「私に何をくれますか」という言葉でした。まさに欲に目がくらんだ一言です。

銀貨三十枚がどれほどの価値であったか、正確には分かりませんが、後に「陶器師の畑」を買って墓地を作ったとあるので、それなりの額だったと考えられます。広い土地を買えるくらいのお金だったのでしょう。

第二テモテ6章10節には、「金銭を愛することがあらゆる悪の根です」と書かれています。お金自体は悪いものではなく、生活に必要な大切なものです。しかし、金銭を愛する心、欲深い心こそが多くの悪を引き起こす原因なのです。

ユダは十二弟子の中で会計係をしていました。それだけ信頼されていた人物だったのでしょう。しかし、そのユダですら、お金の誘惑に勝てなかった。私たちも他人事ではありません。お金で失敗する人は多いです。私たちも常に心を守る必要があります。

ユダは、重大な過ちに気づき、得た銀貨三十枚を返しに来ました。これは、後悔の表れであり、なんとか元に戻したいという願いでもありました。もちろん、元に戻すことはできません。でも、それでも何とかしようとする思いが彼にはあったのです。

ところが、祭司長たちの反応は冷たく、「我々の知ったことか。自分で始末することだ」というものでした。これは「その銀貨三十枚を自分でどうにかしろ」という意味でもあるでしょうし、「その罪の始末は自分で責任を取れ」という意味でもあるかもしれません。

「で、そんなものは私には関係ない。お前にやった金だから、お前が始末しなさい。」

――まあ、そういう意味で、「銀貨30枚の始末は自分でしなさい」ということを、祭司たちは言ったんだと思うんですけれども。でも、ユダはそれを、もう自分自身の“始末”と受け止めた可能性が非常に大きいのではないかと思います。

というのも、彼にとって銀貨30枚なんて、もはやどうでもいいことになっているんですね。今、彼は、自分が起こしてしまったこの大きな問題の“始末”をどうしたらよいかということに、真剣に悩んでいるわけです。

それで、どうにか納めようとして、最初に祭司たちのところに助けを求めて行ったんだと思うんですが、「それは関係ないよ」と言われてしまって、もう誰にも頼ることができない。そこで、「自分で始末しろ」と言われたその言葉が、彼にとっては、「自分の命を絶つしかない」という判断につながっていった可能性がありますよね。

ですから、もう誰にも頼ることができず、自分で“始末”をつけるしかない――そんなふうに追い詰められた状況だったわけです。とても残念ですが、ユダは最後、金貨を神殿に投げ込んで立ち去り、そして首を吊って命を絶った……ということが記されています。

反応としては、まあ、「普通の反応」だったかもしれませんけれどもね。でも、もしここで祭司たちが、「神様のもとに行って、その問題を神に委ねなさい」と言ってくれていたら、もしかしたらユダは救われたのかもしれない――ちょっとそう思いました。

「自分で始末しろ」というのは、まあ、この世ではよくあるパターンだと思います。けれども、彼らは宗教家なわけですよね。律法にも詳しく、聖書に教えられていることもよく分かっていたはずの人たちです。

本当に行き詰まった時に、「神様のもとに行きなさい、主のもとにおろして、悔い改めなさい」と言ってもらえていたら……もしかしたらユダは救われていたのかもしれません。でも、実際には「自分で始末しろ」と言われてしまった。非常に冷たい反応だったように見えます。

私たちも、こういう言葉を、行き詰まっている人に向かって投げかけてはいないだろうか……そんなことも、ちょっと考えさせられました。

思い詰めている人は、実際にたくさんいると思います。自分が抱えている失敗――もう公開(後悔)だらけで、自分を責めてしまう。でも、誰かに頼りたくても頼れない。「お前の問題だろ、お前がやったんだろ? 自分で責任を取れ」と言われてしまう――そういうことって、この世の中では本当にあると思います。

そうなると、もうどこにも行き場がなくなって行き詰まり、そして今、実際に多くの人たちが、自ら命を絶つという選択をしている。そういう話も、私たちは耳にします。

それぞれに色んな事情があるので一概には言えませんが、本当に思い詰めて、逃げ場がなくて、命を断ってしまう人もたくさんいるのだろうと思います。

そういうときに、「イエス様のもとに来たら、必ず救いがある」という希望を、私たちはどれだけ提示できているでしょうか。それは、とても大事な教会の務めではないかと思うのです。

この世では、本当に冷たく、殺伐としたメッセージがあちこちで響いています。けれども、どんなに行き詰まっていても、もう取り返しのつかない後悔だらけの人生だったとしても、イエス様のもとには必ず救いがあるということ――それを、私たちはどれだけの思いで、御言葉として伝えられているか。

それは、教会に委ねられている大切な使命ではないでしょうか。

さて、結局その銀貨30枚は「非常に汚れたお金」であるということで、神殿に納めることができず、祭司たちはそこで判断を下して、そのお金で「陶器師の畑」を買い、それを異国人のための墓地にした――という処置がなされた、と記されています。

でもそのことすらも、実は預言者エレミヤを通して語られていたことが成就した――そう書かれているのです。

「どうしてこんなに残念な結果になってしまったのか」と、私たちは思うわけですが、それすらも神様のご計画の中にあった――そのことが最後に明かされています。

ですから、本当に私たちは「主のご計画は計り知れない」と言うしかないですね。すべてを知ることはできませんが、それらすべてを含んだ上で、神の計画は着実に進んでいるのだということを、考えさせられる展開だと思いました。

前回は、ペテロの話をみんなで学びました。26章の最後の箇所で、ペテロが三度イエス様を否定し、特に最後の場面はとても印象的でした。「彼は外に出て行って、激しく泣いた」――その場面で前回は終わりましたね。

あの場面は、一度読んだら忘れられない、非常に心に残る場面だったと思います。ペテロも頑張っていたんです。必死に、イエス様について行こうとして。でも結局、彼は自分の弱さをさらけ出すことになってしまい、まさかそんなことを言うとは思っていなかったけれど、急に怖くなって「イエス様を知らない」と三度も言ってしまった。

そして、ニワトリが鳴いて、彼は激しく泣いた――それが前回の場面でした。

その余韻が残る中で、今回のユダの話が始まっていく。ペテロとユダの姿が並べて描かれているのだと感じます。

私たちは1章ずつ読んでいくので、ぶつ切りになってしまいますが、ずっと続けて読んでいくと、「ああ、こういう流れになっているんだな」と見えてくることがあります。

明らかに、まずペテロのことを示して、そして次にユダのことを描いている。ペテロとユダは並べられているんです。

そして二人とも後悔している。二人とも大きな失敗をしました。ペテロは本当に後悔して、激しく泣きました。彼も砕かれて、立ち直れないほど落ち込んだと思います。

ユダも後悔しました。ケースは違いますが、両者とも落ち込んでいた状態でした。

しかし一方は、自ら命を絶つという選択をし、もう一方は、その後、偉大な教会のリーダー、大伝道者へと変えられていきます。

――何が違ったのか?

その問いかけが、この聖書の展開の中から聞こえてくるのではないでしょうか。

ペテロは、落ち込んで泣いたけれども、そのときにイエス様の愛を知ったんです。イエス様のまなざし――「すべて知っている。でもその上で、あなたを赦し、受け入れているよ」――その愛に触れた。

それはとても惨めな経験だったけれども、イエス様の愛の豊かさを体験する機会にもなった。そして、十字架と復活を経験し、聖霊をいただき、ペンテコステで力強く語り、多くの人が救われて教会が始まった。

まさに、あの挫折の経験が、神に用いられる器へと変えられていく土台となったわけです。

一方ユダは、イエス様の愛に触れることも、十字架や復活に立ち会うこともできず、罪の中で命を絶っていきました。どこまでも自分の力、自分の思い、自分のこだわりに生き、神様に委ねることをしなかった。

イエス様は最後まで「友よ」と呼びかけていました。チャンスはあったんです。でも、彼はそれを受け取らなかった。最後まで神に頼らず、自分の力にすがり、そして倒れていった。

そのユダの姿から、私たちも学ばなければならないのではないでしょうか。

最後に問われているのは――私たちはペテロになりますか?それともユダになりますか?

罪の問題の解決は、自分の力ではできません。人にもできません。すべては、イエス様のもとに持っていくしかないのです。そこにしか、解決はありません。そこに持っていけたとき、私たちは変えられ、赦され、解放されていくのです。本当に、イエス様に用いられる人に変えられていきます。でも、それをしないで、いつまでもいつまでも自分の罪にこだわって、そこに留まり続けていたら、ユダのようになってしまうんだと思うんですよね。

ですから私たちは、ぜひ「ユダになるまじ」という歌もありますけれども、そうではなくて、本当にペテロのように、イエス様のまなざしの中で心が砕かれ、悔い改めて、本当に愛の中で成長していけるような、そんなペテロのような人生を歩んでいきたいなと思います。

はい、ということで今日はここで終わりにして、しばらくお休みになりますけれども、ぜひ皆さんの中で、今学んだことをさらに深めていただき、恵みの中で成長していけたら幸いだなと思います。

それでは、お祈りをします。

愛する神様、今日はペテロとユダの最後の場面でした。

そして、先週学んだペテロとの比較の中で、本当にユダのようではなく、ペテロのように、私たちが自分の罪のすべてをイエス様に告白し、その愛の中で生かされていく、そういう歩みが大切であることを教えてください。

また、私たちはつい自分のこだわりの中に、頑なな思いの中に閉じこもってしまいやすい者ですが、どうか私たちの心を砕いてくださって、へりくだってイエス様と共に歩むことができるよう、御言葉によって導いてくださるようお願いいたします。

今日も御言葉の学びが与えられたことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。