マタイの福音書27章45~56節

要約

イエス様の十字架の場面において、神殿の幕が上から下に裂けたことは、神と人とを隔てていた壁が取り払われ、誰でも自由に神に近づけるようになったことを象徴している。

また、地震や岩の裂け、墓の開き、多くの聖なる人々がよみがえった出来事は、復活と終末を指し示すものとして解釈される。これを文字通りに受け取る人もいれば、終末の予表として理解する人もいるが、はっきり言えることは「十字架と復活は切り離せない一つの出来事」であるという点である。

十字架を境に「死が支配する時代」から「命が支配する時代」へと移り変わり、復活の命によって信仰者は神の都に集められ、永遠の命に生かされている。完成は再臨の時に訪れるが、すでに私たちは復活の命にあずかり、感謝と希望をもって前向きに歩むことが求められている。

筆耕

45節。さて、「12時から午後3時まで闇が全地を覆った」という言葉から、今日は始まっております

イエス様が十字架にかかられたのは朝の9時から午後3時まで、6時間ということです。ですので、最初の3時間はすでに過ぎていたということになります。

そして12時から午後3時までは、真昼なのに闇が全地を覆ったと書いてあります。辺りが真っ暗になったのだと思います。ですから、雰囲気が一変した、と言えるでしょう。そういう状況であったということに気づかされます。

46節には「3時ごろ」と出てきます。つまり、もう間もなくイエス様は息を引き取られるわけです。まさに最後の時でした。その時に、大声でイエス様は叫ばれました。

「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。」

これは「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」という意味である、と書いてあります。

イエス様は最後の瞬間に、この言葉を叫ばれたのです。

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ――4つの福音書それぞれに十字架の場面が記されています。そして、それらを総合すると、イエス様は十字架上で「7つの言葉」を語られたことが分かります。

同じ場面を描いているのですが、それぞれ紹介している言葉は異なります。視点や強調点が少しずつ違うのです。

例えば、ルカの福音書には次のような言葉が記されています。

「父よ、彼らをお赦しください。彼らは自分が何をしているのか分からないのです。」

これは、イエス様を十字架につけた人々のための祈りです。自分を苦しめている人々の赦しを神に願う――そこにイエス様の愛が示されています。

また、ヨハネの福音書では、母マリアに対して「女の方、ご覧なさい、あなたの息子です」と語られます。そしてヨハネに向かって「ご覧なさい、あなたの母です」と言われ、母マリアをヨハネに委ねられました。死を目前にしてなお、母を思う愛を表されたのです。

このように、ルカとヨハネの記事を読むと、イエス様が苦しみの中でも最後まで愛を示されたことが分かります。

ところが、マタイはそれらを記していません。マタイが紹介しているのは、この一つの言葉だけです。マタイの強調点は「イエス様がどれほど苦しまれたか」という点に集中しているのです。

イエス様はこの時、肉体的な苦しみ、精神的な苦しみ、そして霊的な苦しみを負っておられました。

肉体的には、十字架に釘打たれ、全身が吊り下げられた状態で6時間も耐えておられた。

精神的には、通りすがりの人々や兵士、祭司長、律法学者など、多くの人から嘲られ、馬鹿にされる苦しみがあった。

しかし何よりも大きな苦しみは、父なる神に見捨てられるという霊的な苦しみでした。

この叫び――「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」――は、まさに父に捨てられた子の叫びです。本来なら、それは私たちが死の時、神の裁きの前で叫ばなければならない言葉でした。しかしイエス様が、私たちの代わりにその叫びをあげられたのです。

神に見捨てられることなど、本来ありえないことです。けれどもイエス様は、私たちの罪を負い、私たちが受けるべき裁きを身代わりに受けられました。その苦しみは、私たちには想像もできないほどのものだったでしょう。

それでもイエス様は「わが神、わが神」と呼び続けられました。絶望の叫びの中にあっても、なお神への信頼を失ってはいなかったのです。子どもが必死に「お父さん!お母さん!」と叫ぶように、イエス様は父なる神にすがりついておられた――その信頼の姿がここに示されています。

マタイが紹介しているのは、この言葉だけです。なぜでしょうか。

おそらく、マタイはユダヤ人を意識して記しています。というのも、この言葉は詩篇22編1節の引用だからです。ユダヤ人たちは聖書をよく知っていましたから、この引用を聞けばすぐに気づきました。

実際、詩篇22編には「頭を振りながらあざける」「衣を分け合う」「神のお気に入りなら救え」など、十字架の場面と重なる表現が多く出てきます。イエス様の十字架の背後には、詩篇22編全体が響いているのです。ですから、このイエス様の十字架の記事というのは、その時の出来事を書いているようでありながら、実は詩篇22編を背景にしている、ということですね。そこに隠れたメッセージがあるのです。

その隠れたメッセージというのは、私たちが読んでもピンと来ないことが多いのですが、ユダヤ人で聖書をよく読んでいる人なら誰でも気づくのです。ですからマタイは、こういう記事の書き方を通してユダヤ人に伝道しているのだと思います。

彼が主張しているのは、「イエス・キリストこそがまさにメシアであり、旧約聖書で予言されていた救い主なのだ」ということです。マタイはそのことを、記述を通して示していると言えるでしょう。

旧約聖書の人物をユダヤ人はとても尊敬しています。しかし彼らはイエス様を救い主だとは思っていません。そこでマタイは、「モーセもダビデも、実はイエス様を指し示していたのだ」と語っているわけです。

次に、「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」という言葉を聞いた人々の反応を見てみましょう。これが非常に興味深いのです。

47節には、「そこに立っていた人々の何人かがこれを聞いて、『この人はエリヤを呼んでいる』と言った」とあります。さらに49節では、他の者たちが「待て、エリヤが救いに来るか見てみよう」と言ったとも書かれています。

イエス様の叫びを聞いた時、彼らはなぜかエリヤを思い出したのです。それは彼らが聖書を学んでいた背景があるからでしょう。マラキ書4章5節には、こう記されています。

「見よ、わたしは主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリヤをあなたがたに遣わす。」

「主の大いなる恐るべき日」とは、神の怒りと裁きの日のことです。その大審判の前に、神はエリヤを遣わすと予言されていました。彼らはその知識を持っていたため、イエス様の言葉を聞いた時に「もしかしたら主の大いなる恐るべき日が迫っているのではないか」と感じたのかもしれません。緊張感を覚え、雰囲気が変わってきたのです。

それまで群衆たちはイエス様を嘲っていました。「自分を救ってみろ」「十字架から降りて来い」と、散々に馬鹿にしていました。しかし、この時には少し違う反応が見られるのです。

その背景には、真昼に突然闇が訪れたことも関係しているでしょう。真っ暗になると、人は不安を覚え、恐れを感じます。彼らもまた、ただの処刑ではない何かを意識したのかもしれません。

とはいえ、彼らがイエス様を信じるまでには至っていません。ただ、「エリヤが来るかもしれない」と緊張し、注目していたのです。しかしエリヤは来ませんでした。

その後、イエス様は再び大声で叫び、霊を渡されました。最後の息を引き取られたのです。

イエス様が最後に叫ばれた言葉は、ルカの福音書に記されています。

「父よ、私の霊をあなたの御手にゆだねます。」(ルカ23章46節)

これはイエス様の人生最後の言葉でした。「父よ」と呼びかけ、自分の霊を神にゆだねて人生を閉じられた――これほど幸いな最期はないのではないでしょうか。

誰にでもやがて人生の最後の時が来ます。その時に、「あれもしたかった」「これもできなかった」と後悔や不安を抱えて去るのではなく、「父よ、私の霊をあなたにゆだねます」と言える――そんな最期は本当に幸せです。

イエス様は「なぜお見捨てになったのですか」と叫ばれましたが、それでも神を「父」と呼び続けました。信頼は失われていなかったのです。苦しい経験を身代わりとして受けられましたが、最後は安らかに、霊を父なる神にゆだねて息を引き取られました。これは素晴らしい最期であり、神がそのように導かれたのです。私たちもそのことから大きな教えを受けることができます。

そしてイエス様が息を引き取られた後、何が起こったでしょうか。

51節。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂け、地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて眠っていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。

――この51〜53節の御言葉は、実際に起こった出来事と象徴的な表現が混ざっているように見えます。どこまでが事実で、どこまでが象徴なのか、解釈の難しい箇所であり、さまざまな議論がある部分です。

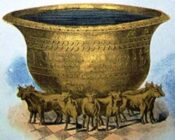

それで 非常に解釈するのが難しい あの いろんな議論のあった記事だという風にご説明されて ありましたけれども まずあの神殿の幕が上から下まで真っ二つに避けたっていうのはこれは あの象徴的な言葉だと思いますけどもねまあ これは4つの福音書 全部出てくるんですけれども これはもう 神と人と 隔てている神殿の幕っていうのがあったわけですけれどもね その幕が避けたんです 上から下に下げた もう神様の方向から人の方向に向かってこう膜が裂けたということですね それで 神殿の中には神様の臨在の場所 市制所と呼ばれる場所があって そしてその中には入れないまでは採取が入れますね そこまでは入れるけどその先の市税所という その神様のおられる場所には入ることできないでそこに幕がかかっていますね そこはもう大祭司と呼ばれる人が1年に一度しか入ることできないとよね 特別な人は年に1回しか入れないという まあそういう場所だったわけですけどその膜が破けたんですね それは何を意味してるかというと 神様と人間と隔てている壁が崩れたということですねでその時から私たちはもう本当に自由にもう神様のところに近づくことができる特権が与えられた それまでも 神様 近づくことなんかできなかったんですね 神様にお祈りする時も本当にこうもう本当に清められて本当にこういろんな儀式を経てもうそうしないと いろんな そういう状態だったんですけども イエス様が十字架にかかって私たちの罪を全部許してくださったことの家に私たちは大胆に神様に近づいていけるもう何でも祈ることができる そういう関係になったっていうことですよね それが象徴的に表されている言葉ということになります 神様がそれは咲いてくださったということですね そしてその後 揺れ動き 岩ヶ崎 墓が開いた って出てくるんですね 地震が起きた そして 岩が裂けてこれはおそらく 復活の こと が語られているんだろうということが考えられるんですねで実際に復活の場面ですねで 28章になってやっと その復活されるこの場面はまだ10時間の場面であって 復活の場面ではないんですけれども でももうこのところにですね 復活のことが記されていてそして地震が起きて 岩が裂けて墓が開いてそして イエス様 復活するわけなんですけれども でも この記事ではですね イエス様だけではなくて眠りについていた 多くの末なる人々の体が生き返ったってこと出てくるんですね しかも 彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて 聖なる都に入り多くそれで、非常に解釈するのが難しい、いろんな議論のあった記事だとご説明がありましたけれども、まず「神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた」というのは、これは象徴的な言葉だと思いますね。これは四つの福音書全部に出てきます。

神と人とを隔てている神殿の幕というものがあったわけですが、その幕が裂けたのです。しかも「上から下に裂けた」。つまり、神様の方向から人の方向へ向かって幕が裂けた、ということですね。

神殿の中には「神様の臨在の場所」、至聖所と呼ばれる場所がありました。そこには誰でも入れるのではなく、せいぜい祭司までは入れましたが、その奥の至聖所――そこは神様がおられる場所――には入れませんでした。そこには幕がかかっていて、大祭司と呼ばれる特別な人が一年に一度だけ入ることを許されていたのです。そういう場所でした。

しかし、その幕が裂けたのです。これは何を意味しているのかというと、神様と人間とを隔てていた壁が崩れた、ということです。その時から、私たちは本当に自由に神様のもとに近づくことができる特権が与えられました。

それまでは神様に近づくことなどできなかったのです。祈る時でさえ、本当に清められ、いろんな儀式を経てでなければならない状態でした。しかし、イエス様が十字架にかかり、私たちの罪を全部赦してくださったゆえに、私たちは大胆に神様に近づくことができる、何でも祈ることができる関係になったのです。それが、この幕の出来事によって象徴的に表されている、ということです。神様が裂いてくださった、ということですね。

そしてその後、「揺れ動き、岩が裂け、墓が開いた」と出てきます。地震が起きて、岩が裂け、墓が開いた。これはおそらく「復活」のことが語られているのだろうと考えられます。実際に復活の場面は28章に入ってから出てきますので、ここはまだ十字架の場面であって復活そのものではありません。しかし、このところにすでに復活のことが記されているのです。

そして「地震が起き、岩が裂け、墓が開いた。眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った」と記されています。しかも、彼らはイエスの復活の後に墓から出てきて、聖なる都に入り、多くの人に現れたと書かれています。

これを文字通りに受け取るなら、地震が起き、墓が開いて、死んでいた人々がよみがえり、イエス様の復活の後に墓から出てきて、聖なる都――おそらくエルサレム――に集まり、その姿を人々に表した、ということになります。実際にそういう現象が起きたのだと解釈する人もいます。

一方で、これを終末の予言だと理解する人たちもいます。すぐに起きる出来事ではなく、最後の日に起こることの予表として語られているのだ、と。いろいろな解釈があり、議論のあるところです。

しかし、私たちがこの箇所からはっきりと教えられることは、十字架と復活は切り離して考えることができない、ということです。十字架と復活は一つのセットであり、つながっている。これがまず言えることです。

そして十字架を境に、新しい時代が始まったということです。それは「死が支配する時代」ではなく、「命が支配する時代」です。死んだら終わり、死んだら墓に入ってしまいそれで終わり、という常識が打ち砕かれました。墓の中にいる人々はみな復活し、新しい命に生かされる時代がやってきたのです。

信仰者たちは神の都に集められ、その信仰が証しされる時がやってきました。その完成の時はおそらく終末、イエス様が再臨される時でしょう。その時には世界中の墓が開かれ、人々が復活して神の都に集められ、イエス様を賛美する――本当にそういう出来事が起こるのだと思います。

今はそこまで起きていませんが、それでもすでに私たちは命に生かされています。イエス様の復活の命に生かされ、守られているのです。そして私たちもイエス様のもとに集められています。完成はまだですが、それでも「永遠の命に生かされている」ということを、感謝とともに覚えたいと思います。

永遠の命と聞くと、今の私たちの命と何が違うのか、イメージしづらいかもしれません。しかし私たちもだんだん老いていき、やがては必ず死にます。死にますが、それでもイエス様の命に生かされ、守られていて、やがて必ず復活の時が来る。この恵みの中に生かされていることが分かるとき、より積極的に、喜びを持って、前向きに与えられた人生を歩んでいけるのではないでしょうか。

この後の55節、56節、人々の反応については来週に回したいと思います。来週はイエス様が埋葬される場面を見て、そこに関わる人々が誰であるかを見ていきたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。